|

|

|

|

|

| |

| ☆今月は串木野フォトアルバム(8)として、21世紀になってはじめて更新のアルバムをお届けします。 今回は少し専門的ですが、串木野市及び近郊で撮影されたり、採集された珍しい昆虫や関係植物の写真をお届 けします。夏本番を前に興味のある子供さんたちには必見写真が数多くあります。 「ふるさと」から遠く離れてお住まいの方々に、「故郷くしきの」の「臭い」をお届けできればと思います。 ☆今後、串木野のこんな場所の今の風景、こんな行事を撮影して、掲載してほしいなどありましたら、メールnicho@po.minc.ne.jp までご連絡下さい。できるだけ対応させていただきます。 また、ご覧になったご感想も戴ければ製作者としてうれしい限りです。 上と最後のBackボタンをクリックするとこれまでのフォトアルバム(1)〜(7)もご覧戴けます。 |

串木野市内周辺ではよく見かけるシジミチョウ、 人家周辺のイスノキやバラ科植物の花芽新芽を 幼虫が食べる、屋久島のルリシジミの意 |

薩摩のシジミチョウの意。裏面は白色で目立たないが 表面は薄青色に白色がマッチした可憐なシジミチョウ 春には市内各地で多く見られるが、 夏にはその数は少なくなる |

春にはベニ色が鮮やかなシジミチョウ、夏になって 羽化するものはだんだん黒くなっていく ギシギシとかスイバを幼虫は食べる |

麝香(じゃこう)の匂いがすることから名づけられた アゲハチョウの仲間、幼虫が食べる植物(ウマノスズ クサ)が毒草のため、成虫にも毒が残り、鳥などが 食べないと言われている。この個体は珍しく羽化時 の蛹の殻が頭部と胸部の間に残っている。 東南アジアに見られるハゲタカアゲハに見えた。 |

ミカドアゲハ 帝(ミカド)アゲハと言われるが、神社によく 植えられているオガタマノキが食樹、春の第1化 個体は多いが、他の時期は串木野では少ない。 春はトベラの花などでよく見られる。 |

同じくミカドアゲハ トベラで吸蜜中 |

ツマキチョウ 早春だけに年1回見られるシロチョウ 串木野でも注意すれば数多く見られる |

次項の迷チョウ、チョウセンシロチョウが日本で発生 する時に幼虫が食べると言われる植物。 |

チョウセンシロチョウ 1998年4月10日、近くの日置郡東市来町 にて採集されたオス個体 |

一見ツマキチョウに似ている 中国大陸からの飛来と思われる |

ツルモウリンカ(ガガイモ科) リュウキュウアサギマダラの食草、串木野でも 海岸沿いの松林内にて散見される。 |

吸密中のアサギマダラ(植物はトベラ) |

スジグロカバマダラ 迷チョウ、串木野でも年に1〜数頭しか採れない 採れない年もある。野外には幼虫が食べる植物は 串木野には無いようだが、本州などに多いガガイモで飼育できる |

カバマダラ ここ数年、鹿児島県内でも数が増えてきている と言われる。しかしながら毎年越冬している証拠は ほとんど無く、毎年南方から初夏頃から飛んできた ものが累代を繰り返し、数が増えているようだ。 |

珍しいカバマダラの白化型個体 串木野市冠岳中腹にて採集された |

メス個体だったので、採卵を試みたが7卵産卵 無精卵だったようで孵化しなかった 羽根を広げると褐色の痕跡が見られた |

カバマダラがよく見られ要因の一つに 食草の増加がある。フウセントウワタは切花や 地植えなどで急速に各地に植えられている 昨年は福島県のホテルの花瓶に切花で差して あったのには驚いた。全国的に増えているよう。 |

フウセントウワタの花(ガガイモ科) この他、本来のカバマダラの食草、トウワタも串木野 市内では散見される。 |

迷チョウ・ウスコモンマダラ 1998年4月下旬、串木野一帯に大量飛来した。 数日で5♂8♀を採集。 オス個体がヘアーペンシルを出している。 |

もちろん狙ってウスコモンマダラが採集できるとか それほど多い訳ではない |

99年も採集されたウスコモンマダラ 7月4日に採集したがメス個体だったので 採卵用に生かしておいたが約1ヶ月近く生存、 適当な食草植物が無く産卵せず死亡 |

同じ頃採集されたアオタテハモドキ(迷チョウ) 6月下旬というは早い方だが、沖縄や沖永良部など 近年定着してきているようだ、中国からの迷チョウ? |

99年6月30日(フィリピン型メス) 採卵用に生かしておいたが、未受精 だったせいか 産卵せず |

オス個体、五反田川の川べりで占有行動をとっていた 2000年7月14日撮影・その後採集 |

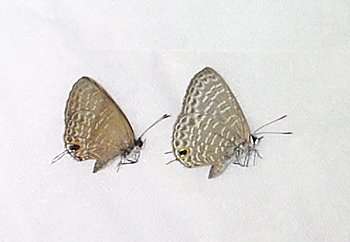

迷チョウのルリウラナミシジミ アマミウラナミシジミ ルリウラナミは日置郡日吉町産、アマミウラナミは 串木野市産、いずれもメス個体裏面 ルリウラナミ−99年6月25日 アマミウラナミ−99年6月26日 |

鹿児島県内に限らず、日本国内でも 珍しいナガサキアゲハの有尾型♀の交尾 (奄美大島産) |

休耕田の増加で増えたというトンボの一種 串木野ではまだまだ少ない |

サラサヤンマの飛翔 ヤンマの仲間で一番小さいトンボ シオカラトンボを少し大きくしたぐらい このトンボも休耕田の増加で増えたという |

夏の強い日差しを避けて草陰に潜む 数年前、薩摩半島南部にて撮影 かなり数の少ないハンミョウ |

同じく日陰で休む個体、カワラハンミョウの生息地 はデリケート、見られた翌年には環境が一変、全く 見ることができなかった |

キョウチクトウとかニチニチ草に大きなイモ虫が いたら、この「ガ」の幼虫通常緑色だが、ときに 写真のような褐色型が見られる 元々は日本にいなかった「ガ」だが 定着しているのがどこまでかも不明 |

標本にするために展翅板上に貼り付けられた シンジュキノカワガ(迷ガ) 中国大陸原産と言われるが、飛来地は不明 羽島の白浜海岸に打ち上げられて死んでいたものを 拾った個体、中国からの飛来途中で力尽きて 死んだものが漂着したのであれば、おもしろい |

|

|

|

|