諸鈍シバヤ しょどんしばや (syodon shibaya)

奄美 加計呂麻島 瀬戸内町・諸鈍

国指定 重要無形民俗文化財

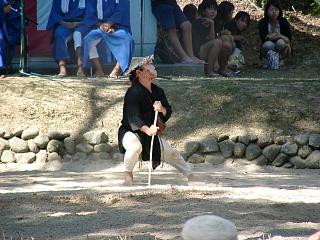

ユニークなお面をつけて踊る諸鈍シバヤ

大島と大島海峡を挟んで風光明媚な加計呂麻「かけろま」島がある。

諸鈍という集落が大島と反対側の諸鈍湾に面してあり、ここには古くから

諸鈍シバヤと呼ばれる踊り・村芝居が残っている。

この諸鈍シバヤは平家の落人・平資盛が土地の人を招いて

上演したのが始まりと言い伝えられている。

太鼓や鉦・指笛、にぎやかな音に囃子歌がひびく。ここ、諸鈍の大屯「おおちょん」神社境内。

ひょうきんなお面をつけた踊りなどの諸鈍シバヤがある。大屯神社は平資盛を奉ってある社。

奄美大島に喜界島から平家がやってきて、龍郷町戸口を行盛、名瀬市浦上を有盛、瀬戸内町

諸鈍を資盛がそれぞれ支配し、各所にその神社も建っている。諸鈍シバヤは、平資盛が時折

城中に土地の人を招き入れ酒宴を開き、芸を披露するなどして、土地の人によって演じられる

ようになったと、伝えられている。学者によっては、否定的な説もあるが、保存会では平家来島

資盛シバヤ伝播伝説が言い伝えられてきており、これからも、そう伝えてゆくとのことである。

シバヤとは芝居がなまったもの・

古書に、芝居のことをシバヤと呼んだ・

柴で周囲を囲い楽屋にしていた「柴屋」

等の説がある。

大屯神社の造られた祭日、旧暦9月9日に行われ、奉納踊りとして、村になぐさみとしてあった

いろんな芸能が催され伝えられてきているのではないかと思う。大和文化と琉球文化の混じり

沖縄歌や指笛、外国にも本土にも通じるメロディや囃子、海の道を交流していたのが想像される。

|

ガクヤ入り

演目は現在11残っていて、このガクヤ入りと最後のタカキ山が、初めとラストになっている以外は、順不同で演じられるそう。

鉦太鼓を先頭にりゅうて「歌い方」から出演者全員、柴の楽屋に、一列に並んで踊りながら入る。 |

|

サンバト

三番叟 白髭マスクの翁のカビディラ「紙のお面」に紙で作った山高帽。口上・トーダイ「東西」・・・クヌ村は三千年の昔から踊りヌシキタリ・・

鳴子を持って来い・・ |

|

クワワ節

ここは節がなまったもの。ここはどこかと船頭衆に問えば、須磨の泊は敦盛様よ・

棒の先に房をつけた8人か10人で踊る。

船を漕ぐ・袖を絞る・涙を拭くのような仕草が見られ、平敦盛の弔いを意味していると解説される。 |

|

カマ踊り

あぶし「畦」越えろ水や、さあ延びやがれば止まろ。吾きゃ20歳頃や止めやならぬ。

田の水は畦を越せば治まるが、我ら20代の血気は止めようもない。

カマを持って元気に踊る舞。 |

|

ダットドン

ダットドンナ ドコカ 河淵ヤ ココジャ

座頭殿のなまりで、琵琶を背負いながら川を渡るのを面白い寸劇に仕上げている。琵琶のない島なので、三弦で代用 |

|

スクテングワ

意味不明とのことだが、歌詞は

スクテンクワ節は気を張れば美しい・・

表を打てば美しい姉妹 そこを打てば、綺麗な蝶々・・

天に響き渡る七つ星「北斗」・・

黄金の三ツ星は私の上に照ります・・

女性の所に通い婚してる男の話ともとれる。 |

各演目の前、マイクの解説があるので、踊りを見ていても解りやすい。

登場の時は、同じ音楽はやしで、踊りも同じ振り付けのようだ。

現在は村のお祭りなので、間に相撲があったり、婦人会の踊りが

あったりして、変化に富んだものになっている。ここまでが2003年は

第一部として、披露された。各芝居は1‐2分から5分。当に寸劇である。

踊るのは全員男子のみで、振りも悪石島のと似ているのもあった。

シバヤ第2部の始まる間、飛び入りや休憩他の出し物の時に

デイゴ並木や寅さんのリリーの家など見て戻ってきた。

|

|

|

| 風光明媚な諸鈍の岬 |

波静かな諸鈍湾 |

300−500年樹齢のデイゴ並木 |

日本の素朴な故郷が残る諸鈍。映画寅さんの最後の舞台にもなった場所である。

第2部

|

シシ切り

美女が踊っているところに獅子が飛びかかってくる。そこに猟師が現れて、格闘の末獅子を切ってしまう。3人の演者の踊りだが、最後に村人が獅子を担いで帰ってしまう場面もある。この女性役だけお面を被らないで、ほほかぶりだけである。 |

|

キンコウ節

兼好節で、吉田兼好と徒然草を歌ったものだが、色と情・ほかの個所は意味不明だが徒然草の中に色と情は身の果てと書かれているから、そこらへんを歌ったものかも知れない。8人か10人で踊る。 |

|

シンジョウ節

俊尉しゅんじょう節 俊尉俊尉はヨル俊尉・・

囃子言葉ばかりで、意味不明 以前は一人で演じた道化芝居のようだったそうだが、今回は3人で踊っている。

口上では「種子島のシンジョウホウシと申す名高い踊りであります」 |

|

タマティユ

人形劇である。玉露「たまつゆ」という美女が家事もせず歌舞遊芸にふけり、親不孝ばかりで天罰が・・。天から大蛇が襲いかかってかぶりつかれてしまう。

バックの緑が柴で、シバヤの語源とも言われる。

人形も登場の時に、他の踊りと同じく登場音楽で同じ振付で踊る。 |

|

タカキ山

最後の出し物である。大太鼓先頭に、次が造花を背中に刺し、次は素手。以前は太鼓の代わりに大つづみで、この3人だけで踊っていたそうで、現在はご覧の様に多人数で踊っている。

高き山から谷底見れば、うりや茄子の花盛り・・ |

|

|

|

| 昔懐かしい祭日の旗掲揚 |

見物客も・たくさんの人出・本部席 |

東京からもバス2台仕立てて、境内を埋める |

|

|

| 土俵開きのあと相撲を |

紅白餅や甘酒お神酒、これはオニギリを見物人に |

過去と比べてみると、演技が変ってきているものもあり、

演者もアドリブで工夫したりしてるとの話し、芸能はたえず

変化していくようである。午後1時に始まり、4時頃終了した。

行事も有名になり、観光客は多くなったが、地元の人が少ないそうで

翌日も、大屯神社を訪れたが、アレだけの人出のあと、寂しさが漂って

表紙 次頁15